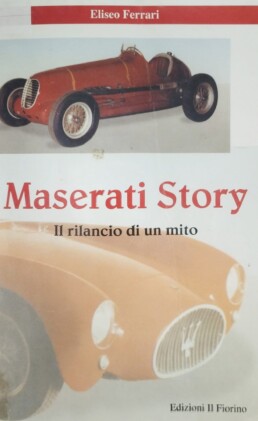

Maserati Story

Eliseo Ferrari

Maserati Story. Il rilancio di un mito

Modena, Edizioni Il Fiorino, 2001

Una lettura snella, documentata, avvincente per la conoscenza della storia della Maserati al fine di comprendere meglio l’attualità prefigurando già l’avvenire.

È descritto il ruolo insostituibile avuto dai fratelli Maserati, la loro passione creativa e sportiva, i vari passaggi di proprietà e di gestione, l’evoluzione tecnologica e progettuale, l’intervento pubblico contro la liquidazione dell’azienda, l’azione dei sindacati e dei lavoratori a sua difesa, l’acquisizione da parte della FIAT, la collezione storica Maserati, la successiva cessione alla Ferrari, la ristrutturazione, l’ammodernamento, il rilancio.

La ricca documentazione fotografica, con oltre cento foto d’epoca in bianco e nero e alcune a colori, arricchiscono l’interessante esposizione.

Indice

Presentazione 5

L’origine dei Maserati 7

I fratelli Maserati: ragazzi prodigiosi 8

1914 – La Maserati conquista successi e fama. É ambita dai grandi piloti 14

La stagione di Adolfo Orsi 30

Anni sportivamente gloriosi del tridente ma tormentati 41

L’Osca – Officine specializzate costruzioni automobilistiche 55

La Maserati si laurea campione del mondo di F1 56

L’odissea delle gestioni Maserati. Le gran turismo 71

La Maserati diventa francese 79

La Maserati è salvata: diventa pubblica 82

Effetto trascinamento. Maserati candele – accumulatori – motociclette 85

Composizione del capitale sociale della Maserati 93

La Fiat acquista la Maserati e poi passa la proprietà alla Ferrari 97

La collezione delle Maserati storiche. Il “museo” a Modena 103

Albo d’oro della Maserati. Le corse vinte 107

Campionati vinti dalla Maserati 157

Nella motonautica i potenti motori Maserati, montati sugli scafi Timossi e Abate, vinsero tutto 159

I più grandi piloti hanno corso con la Maserati 162

Alcune delle famose e bellissime automobili Gran Turismo e sportive che hanno fatto la storia della Maserati 179

La fabbrica dell'emancipazione

Paola Nava

La fabbrica dell'emancipazione. Operaie della Manifattura Tabacchi di Modena: storie di vita e di lavoro

Roma, Coop. Utopia, 1986

Affrontare il tema di un “potere femminile”, soprattutto per la prima metà del ‘900 non è cosa semplice, anche perchè finora l’attenzione è stata rivolta prevalentemente alla subalternità delle donne. Questa ricerca nasce dalla voglia di rileggere il rapporto donne/emancipazione, ripercorrendo le strade che hanno segnato trasformazioni nell’identità femminile collettiva.

In questo senso nel contesto emiliano di fine ‘800-prima metà del ‘900 l’esperienza lavorativa precede quella familiare e pubblica nel funzionare come perno di mutamento e di emancipazione; processo che prepara una presenza femminile “forte”, un “potere femminile” che si esprime nella gestione dell’economia familiare, nella ridefinizione dei ruoli affettivi, nella adesione progettuale alla politica.

Nei documenti d’archivio della Manifattura Tabacchi di Modena e nel racconto delle protagoniste, che mettono a confronto due diversi periodi storici, nuove immagini di donne si vanno delineando, in un percorso di costruzione di nuovi caratteridell’identità femminile.

L’uso di categorie interpretative quali la solidarietà ed i conflitti, la seduzione e la competizione complicano ed arricchiscono il quadro del lavoro femminile in fabbrica; le biografie ricostruite nel racconto delle donne stesse rivelano forme diverse di autorappresentazione del femminile in molteplici e diversi profili di donne.

Indice

Introduzione 9

1. Modi e nodi della politica 17

1.1 La Manifattura Tabacchi alla fine dell’800: conduzione dell’azienda e risposte delle operaie 19

1.2 Le operaie di Manifattura e l’opinione pubblica a Modena nel primo ‘900 28

1.3 Volontà di riscatto e solidarietà tra oppressi. L’antifascismo quotidiano in famiglia e in comunità 37

1.4 Tipologie delle donne: differenti atteggiamenti individuali tra forme di resistenza e di adattamento al fascismo 39

2. Vita in fabbrica 51

2.1 Le condizioni di lavoro 53

2.2 La salute 66

2.3 La memoria del lavoro: l’autorappresentazione tra ribellione o conciliazione 79

2.4 La solidarietà e i conflitti 82

2.5 L’introduzione delle macchine e la nuova organizzazione del lavoro: disponibilità o paura del mutamento 87

3. Rapporti familiari 93

3.1 Famiglie dell’800 95

3.2 I ricordi dell’infanzia: esperienze di vita contadina nel periodo fascista 104

3.3 Corpi e maternità 109

3.4 Legami familiari in trasformazione 111

4. Biografie femminili 119

Senza giusta causa

Eloisa Betti, Elisa Giovannetti

Senza giusta causa. Le donne licenziate per rappresaglia politico-sindacale a Bologna negli anni '50

Bologna, Editrice Socialmente, 2014

Tra la fine degli anni ’40 e la metà degli anni ’50 Bologna fu al centro di un fenomeno di portata nazionale, i “licenziamenti per rappresaglia politico-sindacale”, che colpirono militanti del partito comunista, socialista, o attivisti della CGIL. In questo periodo, la città emiliana fu la capitale per eccellenza della guerra fredda e venne segnata da un forte conflitto sociale e forme di repressione violente da parte del potere centrale e dalle forze di polizia.

Il ruolo delle donne nelle lotte contro i licenziamenti e la loro massiccia presenza tra i licenziati sono stati finora minimizzati se non addirittura ignorati dalle ricostruzioni storiche, dando vita ad una memoria collettiva declinata esclusivamente al maschile.

Nella prima parte del volume, la ricerca storica di Eloisa Betti riporta alla luce la storia dimenticata delle donne licenziate per rappresaglia politico-sindacale, svelando attraverso una pluralità di fonti non solo il ruolo femminile in quegli eventi ma anche la doppia discriminazione politica e di genere di cui quelle donne furono vittime. È dalla ricostruzione delle lotte e dei vari tentativi, dagli esiti più o meno felici, di ricostruirsi un percorso lavorativo dopo i licenziamenti, che emerge il coraggio con cui esse combatterono le discriminazioni nel tentativo di affermare i loro diritti di lavoratrici.

Nella seconda parte del volume, la ricerca iconografica condotta da Elisa Giovannetti su repertori fotografici editi e inediti e sulla stampa politico-sindacale, indaga la rappresentazione delle donne nelle lotte del movimento operaio bolognese e nelle vertenze contro i licenziamenti per rappresaglia politico-sindacale, delineando un immaginario visivo al femminile del contesto politico, culturale e sociale di quegli anni.

Indice

PREFAZIONE 7

INTRODUZIONE

Elda Guerra e Fiorenza Tarozzi 9

RINGRAZIAMENTI 13

PARTE I: LE DONNE LICENZIATE PER RAPPRESAGLIA POLITICO-SINDACALE A BOLOGNA (1948-1955)

Eloisa Betti

INTRODUZIONE 19

1. I LICENZIAMENTI PER RAPPRESAGLIA POLITICO-SINDACALE TRA DIMENSIONE LOCALE E NAZIONALE: STORIA, STORIOGRAFIA, MEMORIA 25

1.1 I licenziamenti per rappresaglia come problema storiografico 25

1.2 I licenziamenti per rappresaglia a Bologna tra storia e memoria 30

2. LE DONNE BOLOGNESI NELLA SFERA PUBBLICA ED ECONOMICO-PRODUTTIVA TRA RICOSTRUZIONE E ANNI CINQUANTA 39

2.1 Donne, cultura del lavoro e azione politica 39

2.2 L’occupazione femminile nell’industria bolognese 41

2.3 Condizioni di lavoro, rivendicazioni e lotte al femminile tra ricostruzione e anni Cinquanta 48

3. CONTRO I LICENZIAMENTI PER RAPPRESAGLIA POLITICO-SINDACALE: LOTTE E VERTENZE AL FEMMINILE 59

3.1 Un’analisi quantitativa e qualitativa dei licenziamenti da un punto di vista di genere: gli elenchi di Arbizzani 59

3.2 Le donne nelle lotte contro i licenziamenti: le principali vertenze collettive da un punto di vista di genere 62

3.3 Le lavoratrici “in giudizio”: alcuni licenziamenti individuali di donne attraverso le carte dell’Ufficio Vertenze Legali 98

3.4 Tra sfruttamento, discriminazioni e rappresaglia: le “voci” delle lavoratrici bolognesi nella documentazione de l’ “Assise per la Difesa delle Libertà Democratiche” 103

4. LA MEMORIA AL FEMMINILE DEI LICENZIAMENTI TRA PASSATO E PRESENTE 113

4.1 La memoria delle donne licenziate oggi: le fonti orali raccolte nell’ambito del progetto 113

4.2 La rappresaglia nelle memorie dei sindacalisti: Adriana Lodi e Arcangelo Caparrini 129

PARTE II: GLI ARCHIVI FOTOGRAFICI BOLOGNESI COME FONTI PER UNA STORIA DELLA RAPPRESENTAZIONE FEMMINILE NELLE VERTENZE SINDACALI

Elisa Giovannetti

INTRODUZIONE 145

1. DONNE, LAVORO E MILITANZA POLITICO SINDACALE NEGLI ARCHIVI FOTOGRAFICI BOLOGNESI 149

1.1 Il Fondo Fotografico dell’Archivio Storico della Camera del Lavoro di Bologna 150

1.2 L’Archivio Fotografico della Cineteca di Bologna 163

1.3 Il Fondo Fotografico UDI Bologna 166

2. FOTOGRAFIA E FOTOCRONACA DEL LAVORO A BOLOGNA NEGLI ANNI CINQUANTA 177

2.1 I fotografi Enrico Pasquali e Aldo Ferrari 179

3. LA RAPPRESENTAZIONE DEL FEMMINILE NELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA DELLA CAMERA DEL LAVORO DI BOLOGNA 201

3.1 Le carte della Commissione “Stampa e propaganda” della Camera del Lavoro 202

3.2 La testimonianza di Arcangelo Caparrini 206

4. L’IMMAGINE DELLA DONNA TRA LAVORO E SINDACATO NE LA VOCE DEI LAVORATORI (1948-1955) 211

5. LE IMMAGINI DEL FEMMINILE NE IL GIORNALE DELL’EMILIA (1948-1955) 223

6. L’AUTORAPPRESENTAZIONE DELLE DONNE LICENZIATE NELLE FOTOGRAFIE INSTANTANEE E NELLA DOCUMENTAZIONE PRIVATA 237

POSTFAZIONE

Susanna Camusso 251

é brava, ma...donne nella Cgil 1944-1962

Simona Lunadei, Lucia Motti, Maria Luisa Righi (a cura di)

é brava, ma...donne nella Cgil 1944-1962

Roma, Ediesse, 1999

Attraverso l’intreccio tra la memoria delle protagoniste e le fonti a stampa e documentarie, il volume disegna una prima ricostruzione delle politiche sindacali nei confronti delle lavoratrici e rileva le trasformazioni della soggettività di quante hanno fatto della militanza nel sindacato una scelta esistenziale, oltre che politica: per continuare il proprio impegno nato nell’antifascismo e nella resistenza con l’ambjzione di costruire relazioni «nuove» tra uomini e donne. Il faticoso equilibrio tra l’impegno nel sindacato e la cura familiare, l’orgoglio per una appartenenza che emancipa e, al tempo stesso, fa sentire inadeguate le donne in un contesto costruito da uomini, la difficoltà di instaurare relazioni significative con le lavoratrici, ricorrono con forza nelle oltre quaranta testimonianze raccolte, vere e proprie «storie di vita».

Sono state intervistate donne che, in categorie diverse e a livelli diversi di responsabilità, dirigevano il sindacato nazionale, mentre Torino, Napoli, Bologna-Modena, sono le tre aree territoriali individuate come significative di esperienze. Per ognuna delle testimonianze è stata elaborata una scheda biografica e tematica, che mette in evidenza i percorsi politici.

Non una storia al femminile del sindacato in Italia, ma uno sguardo diverso, che formulando nuove domande a donne e uomini segna il possibile inizio di una tradizione attenta alla complessità dei soggetti.

Il volume è frutto di una ricerca, promossa dalla Commissione nazionale per le pari opportunità, sulla presenza delle donne nella Cgil, dalla fase unitaria, nell’immediato dopoguerra, sino agli anni della ricostruzione e del boom economico.

Indice

Prefazione

di Chiara Valentini, 11

Presentazione

di Franca Donaggio, 13

Introduzione

di Lucia Motti, 19

Prima parte: Donne nella CGIL: l’esperienza nazionale, le esperienze territoriali

Maria Luisa Righi

L’azione delle donne nella CGIL: 1944-1962, 29

L’Italia divisa (1943-45), 35

L’iniziativa delle donne nella CGIL unitaria (1945-48), 50

Gli anni del centrismo (1948-55), 67

Dall’autocritica alla parità (1955-60), 102

Gli anni sessanta: cambia il sindacato e cambiano le dirigenti, 148

Simona Lunadei, Maria Luisa Righi

Esperienza e linguaggio nelle storie di alcune dirigenti sindacali, 155

Problemi attinenti alla rilevazione, 156

Le nostre testimoni, 160

Le difficoltà della comunicazione: come le donne si appropriano del linguaggio della politica, 166

Il mestiere di sindacalista, 180

Autorappresentazioni, 185

Alcune considerazioni a mo’ di conclusione, 196

Graziella Bonansea

La memoria e l’inedito: sguardi su pubblico e privato nelle biografie di sindacaliste torinesi

Quali passioni, quali strategie, 199

Soltanto testimoni?, 204

Strade a più direzioni, 207

Varcare la soglia, 210

Oltre il genere, 212

L’etica irresistibile della politica, 216

Discrasie, 220

Fili scomposti, 222

Flavia Pesce

La presenza femminile nell’organizzazione sindacale. Funzionarie bolognesi-modenesi e CGIL (1945-1965)

Premessa, 225

Metodologia utilizzata, 226

Chi sono le donne intervistate, 227

Ricorrenze tematiche, 229

Donne di ieri, donne di oggi, 251

Simona Lunadei

Donne nella CGIL a Napoli

Il dopoguerra delle donne meridionali tra emancipazione e antiche servitù, 253

La scelta, 258

Le relazioni tra donne e uomini, 263

La partecipazione e la rappresentanza femminile nel sindacato, 273

Alcune riflessioni, 282

Seconda parte: Biografie e militanza sindacale

Introduzione

Storie di donne militanti politiche e sindacali di ieri. Modalità d’uso per le militanti di oggi

di Adele Pesce, 287

I diversi usi del metodo biografico, 287

In ogni intervista, due donne a confronto, 289

Schede biografiche

a cura di Simona Lunadei e Maria Luisa Righi, 297

lnes Pisoni Cerlesi, 299

Barbara Pepitoni, 302

Giulietta «Lina» Fibbi, 307

Nella Marcellino, 310

Anna Maria Ciai, 316

Franca Falcucci, 322

Tina Anselmi, 326

Leda Colombini, 331

Donatella Turtura, 337

Elisa Bernardini Lombardi, 342

Alba Orti, 348

Schede biografiche

a cura di Graziella Bonansea, 351

Bianca Secondo, 353

Carlo «Nemo” Polliotti, 359

Ernestina Greguol, 363

Anna Maria Bonadies, 367

Carla Dappiano, 372

C.P., 375

M.P., 379

Iolanda Patti, 384

Agnese Pellissero, 388

Schede biografiche

a cura di Flavia Pesce, 393

Novella Pondrelli, 395

Emma Casari, 401

Livia Vezzani, 405

Vittorina Dal Monte, 410

Diana Sabbi, 415

Renata Pedrini, 422

Nella Prandi, 427

Vanda Barbieri, 432

Sara Martinelli, 437

Silvana Bonacini, 442

Giovanna Debbi, 447

Nina Ficarelli, 451

Schede biografiche

a cura di Simona Lunadei, 457

Dina Forti, 459

Lina Porcaro, 466

Antonietta Catalano, 471

Antonietta Molino, 477

Angela Francese, 482

Bibliografia generale

a cura di Daniela Boni e Marina Litri

Introduzione, 491

Storia di genere, 495

Storia e memoria, 500

Donne nella sfera pubblica, 506

Lavoro, 513

Storia del sindacato, 518

Strumenti, 525

Appendice fotografica, 529

Indice delle testimonianze in ordine alfabetico, 575

Indice dei nomi, 577

Sindacaliste La storia della Cgil e delle sue protagoniste

Maria Paola Del Rossi, Debora Migliucci, Ilaria Romeo (a cura di)

Sindacaliste. La storia della Cgil e delle sue protagoniste

Bologna, Bologna University press, 2022

Il volume ricostruisce il contributo delle donne nel sindacato in più di un secolo di storia. L’emancipazionismo femminile, prima, e il femminismo sindacale, in seguito, hanno modificato l’approccio delle sindacaliste e hanno significativamente inciso sul mutamento dell’agenda sindacale della Cgil, ampliando prima di tutto la rappresentanza e spostando l’attenzione su temi prima di allora non perseguiti con convinzione: dalle prime lotte per la parità salariale tra uomini e donne, alle lotte per la tutela della maternità e contro i licenziamenti per matrimonio; dalla regolamentazione dell’aborto alla condivisione dei carichi di cura. Le donne sono state portatrici della necessità di una rappresentanza e rappresentatività interna sempre più sentita e fortemente richiesta, che ha prodotto l’attuale patrimonio di leggi a tutela e per le pari opportunità nel lavoro tra uomini e donne.

Attraverso fonti anche inedite, biografie e testimonianze si ripercorre la lunga storia della rappresentanza femminile nel sindacato intersecando, inevitabilmente, individuale e collettivo, pubblico e privato. Una storia poco raccontata che, se in superficie appare lineare, è invece una storia di presa di coscienza e di conflitto.

Il volume si inserisce all’interno di una attenzione costante che negli ultimi anni è stata posta sul tema donne, lavoro, sindacato, letto e interpretato attraverso gli strumenti forniti dai Women’s studies. Vuole essere un ulteriore tassello bibliografico accanto a quanto prodotto negli ultimi decenni – anche su impulso della stessa Cgil – che ha permesso di sedimentare conoscenze, di recuperare e portare a conoscenza importanti figure femminili e di decostruire lo stereotipo del sindacalista maschio e prevalentemente operaio.

Indice

Prefazione

Lara Ghiglione

Introduzione, Maria Paola Del Rossi, Debora Migliucci, Ilaria Romeo

Tra unità di classe e differenze di genere. Donne nella Cgil, Debora Migliucci

Parte prima

Le madri simboliche

Argentina Altobelli e il sindacalismo delle origini, Silvia Bianciardi

Lina Fibbi, dai gruppi di difesa della donna al sindacato, Graziella Falconi

Adele Bei, partigiana, sindacalista, costituente, Nadia Ciani

Teresa Noce, rivoluzionaria professionale, Anna Tonelli

Le tre vite di Nella Marcellino, Sandra Burchi

Donatella Turtura, sindacato, diritti delle donne e welfare in Italia ed Europa, Maria Paola Del Rossi

Parte seconda

La stagione delle donne

Le donne nelle Segreterie confederali e di categoria, quando e quante?, Ilaria Romeo

Interviste a

Susanna Camusso

Carla Cantone

Titti Di Salvo

Valeria Fedeli

Annalola Geirola

Betty Leone

Alessandra Mecozzi

Postfazione, Susanna Camusso

Autrici

Bibliografia generale

Indice dei nomi

Collegamenti

Verbale provvisorio della Camera del lavoro del 16 aprile 1945

In attesa dello Statuto della Confederazione Generale del Lavoro, che dovrà stabilire le modalità fondamentali della Camera del Lavoro della Provincia di Modena, si conviene quanto segue:

1°) Si dichiara costituita la Camera del lavoro di Modena e Provincia con giurisdizione su tutte le organizzazioni dei lavoratori che nella provincia di Modena dichiarano di aderire alla Confederazione Generale del lavoro già costituitasi nell’Italia liberata.

2°) A organizzare e dirigere la Camera del Lavoro, in attesa di regolari elezioni democratiche, che saranno tenute a liberazione avvenuta, si designa una segreteria di tre membri delle correnti Sindacali tradizionali (democristiano, socialista e comunista); detta Segreteria farà parte di una Commissione Esecutiva composta da tre rappresentanti del PSI; tre del PCI; due della DC, uno del PdA e un Sindacalista. Si terranno presenti eventuali correnti che possono avere o che hanno qualche influenza fra le masse lavoratrici.

3°) La segreteria e la Commissione Esecutiva avranno cura per la trattazione e la difesa dei problemi generali, economici e sociali dei lavoratori, per la riorganizzazione di tutte le categorie dei lavoratori.

4°) La collaborazione dei rappresentanti dei lavoratori, particolarmente per la riorganizzazione e per gli specifici problemi di categorie e di industria, sarà cura costante degli organi dirigenti della Camera del lavoro.

5°) A curare la riorganizzazione dei Sindacati di categoria sarà designato un Consiglio Direttivo di tre o di sei membri a seconda della importanza delle categorie stesse (essi pariteticamente saranno democristiani, socialisti e comunisti, salvo restando per determinate categorie dove prevale, la tradizione e l’influenza dei suddetti). Essi saranno designati dalla Commissione Esecutiva della Camera del Lavoro, la quale avrà facoltà di aggiungere e sostituire uno o due membri di altre correnti sindacali efficienti localmente.

6°) Si dichiara inoltre che tutti i beni immobili e mobili, documenti, fondi delle organizzazioni Sindacali fasciste passano immediatamente a liberazione avvenuta, salvo legittimi diritti di terzi, in proprietà delle organizzazioni sindacali libere. Con ciò la Camera del Lavoro prende sin da questo momento accordi col Comando Provinciale del Corpo della Libertà per l’occupazione e la salvaguardia degli edifici e beni tutt’ora esistenti.

7°) La Commissione esecutiva si propone in accordo con il CLN, l’emanazione per il decreto sul «mal tolto».

8°) È prevista fin d’ora la costituzione di succursali della Camera del Lavoro e sezioni. Il funzionamento delle succursali sarà regolato allo stesso modo della Camera del Lavoro Provinciale dalle quali le succursali saranno controllate e aiutate.

La Commissione Esecutiva Provvisoria si impegna immediatamente in vista della situazione di svolgere la massima attività, e di dare il massimo contributo all’insurrezione nazionale popolare tutt’ora in marcia.

Daniel Degli Esposti, Frutta rossa

Saggio di Daniel Degli Esposti pubblicato sulla rivista degli istituti storici della Resistenza dell’Emilia-Romagna, ‘E-review’, dedicato al settore ortofrutticolo di Vignola nel decennio di passaggio dal regime fascista alla Repubblica 1935-1945.

COLLEGAMENTI

Le braccia e il cuore

Ludovica Cottica

Le braccia e il cuore. Le donne nel lavoro del comprensorio di Sassuolo dalla fine dell'800 agli anni '60

Marzabotto, Graficolor, 1995

Abbiamo voluto dare a questa raccolta di testimonianze e di fotografie un simile titolo, perchè la storia delle donne è segnata fortemente da sentimenti e scelte anche dolorose proprio del cuore, inteso come spinta a decidere il meglio o a volte il meno peggio per i figli, la famiglia e sé stesse.

Le braccia, come fatica, ma anche come impegno, studio, ricerca per migliorare il proprio lavoro, a volte scelto, molte volte subito incondizionatamente per poter far sopravvivere la famiglia.

Gli anni che percorreremo nella nostra ricerca, sono stati anni “duri” per le donne in tutta l’Europa non solo in Italia, forse anche nelle altre nazioni molte donne avranno fatto esperienze importanti come nel nostro comprensorio, che hanno fatto si che la consapevolezza delle donne, la forza e la tenacia che c’era in loro emergesse.

Speriamo con questo libro di “lasciare” alle giovani generazioni un altro pezzo importante di storia del nostro comprensorio, perlomeno ci abbiamo provato.

Indice

III Prefazione di Patrizia Bartolini – presidente della commissione di Pari Opportunità

V Introduzione

Capitolo I: 1880-1939

1 1.1 Introduzione

2 1.2 La realtà rurale

12 1.3 L’arte di arrangiarsi

13 1.3.1 La risaia

18 1.3.2 Donne e bambine a servizio

20 1.3.3 Formigine e l’arte della “treccia” – Il lavoro a domicilio

23 1.4 Le donne nella produzione manifatturiera

Capitolo II: 1940-1946

29 2.1 Disoccupazione e razionamento

31 2.2 L’odissea della guerra

35 2.3 Impegno in prima linea

45 2.4 Maturazione e consapevolezza

Capitolo III: 1947-1960

53 3.1 Introduzione

56 3.2 Problemi scottanti e battaglie per il miglioramento

56 3.2.1 Lavoro e riproduzione sociale

65 3.2.2 Le condizioni di lavoro in fabbrica

73 3.2.3 La campagna e la risaia

79 3.2.4 Il lavoro a domicilio: approdo per scelta, approdo per forza

Capitolo IV: 1961-1971

85 4.1 Introduzione

91 4.2 I problemi che persistono nel mondo della fabbrica

98 4.3 Figure femminili nel settore pubblico: maestre, insegnanti, infermiere

100 4.4 Casalinghe

102 4.5 Chi sono le donne? Le tematiche degli anni ’70

106 4.6 Conclusioni

119 Appendice

129 Ringraziamenti

131 Bibliografia

Il lavoro: tra fabbrica e vita

Francesco Genitoni e Paola Gemelli (a cura di)

Il lavoro: tra fabbrica e vita

Fiorano Modenese, Comune di Fiorano Modenese, 2007

Si tratta del secondo volume del Progetto Manodopera, dopo la pubblicazione di La terra: alle sorgenti della ceramica (2006). A completare la collana, seguono L’ingegno: la filiera della ceramica (2008) e Il mondo: design, marketing, editoria, pubblicità, sport, cultura (2009).

Mentre il primo volume illustra il percorso storico, umano e tecnico dell’argilla dalle cave ai capannoni delle ceramiche, questo secondo volume racconta come l’argilla diventava piastrelle nelle fabbriche ‘di una volta’ e in quelle del secondo dopoguerra, e come lo diventa oggi.

La sezione Manodopera – che sarà allestita dal Comune di Fiorano Modenese nel Castello di Spezzano all’interno del Museo della Ceramica – potrà ospitare tutti i materiali raccolti, senza limiti, grazie anche alle moderne modalità e tecnologie espositive.

“Dopo le profonde trasformazioni del paesaggio locale e la frammentazione della comunità sociale, si avverte l’esigenza di ‘rimettere insieme’ una nuova identità, condivisibile e condivisa, che consenta di vivere con maggiore tranquillità le evoluzioni del futuro prossimo tra globalizzazione, delocalizzazione, alternarsi di cicli positivi e negativi sempre più difficili da prevedere e governare” è scritto tra gli obiettivi programmatici del Progetto Manodopera. Oltre ad essere un ‘libro mostra’ delle storie di chi ha lavorato nelle fabbriche di piastrelle, Il lavoro. Tra fabbrica e vita può fornire qualche indicazione utile per il viaggio su questa non facile storia.

Indice

11 La ceramica di una volta

23 “Allora si lavorava con i bracci…”

45 Il gioco delle parti

65 “Si mangiava pane e polvere”

85 “È proprio donna la ceramica”

117 “Mi sembrava che là ci dovesse essere l’America”

142 Quando i grembiuli erano azzurri

Le Camere del Lavoro in Emilia-Romagna: ieri e domani

Carlo De Maria (a cura di)Le Camere del Lavoro in Emilia-Romagna: ieri e domani

Bologna, Editrice Socialmente, 2013

Dedicare attenzione alle Camere del Lavoro significa rivalutare la struttura orizzontale e territoriale del sindacato. Negli anni in cui nascevano in Italia i primi istituti camerali, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, il movimento di emancipazione dei lavoratori fu in grado di esprimere un proprio associazionismo autogestito. Le Camere del Lavoro, cioè, erano parte di un impegno collettivo al “far da sé solidale”, per far fronte a una società in rapida mutazione, ed erano il principale punto di riferimento sul territorio per le diverse culture critiche che animavano il movimento operaio. In Emilia e in Romagna, terre caratterizzate da un diffuso associazionismo popolare, conobbero da subito un forte insediamento in stretto rapporto con gli enti locali.

Profonde trasformazioni sono avvenute lungo il Novecento nel rapporto tra politica e società. La politica ha mostrato spesso il volto del comando e dello statalismo. I partiti si sono verticalizzati, prendendo le sembianze di macchine burocratiche. Anche i sindacati non sono stati immuni da queste trasformazioni. Tuttavia, le Camere del Lavoro rimangono legate a una idea di politica improntata all’autonomia, e si è convinti che di fronte all’odierna crisi fiscale dello Stato e di fronte alle perduranti difficoltà dei partiti politici, le Camere del Lavoro possano rivendicare una nuova centralità nella vita dei territori, soprattutto se riusciranno ad avvicinare e a interpretare, sempre più, le esigenze del composito precariato giovanile e a confrontarsi con quella galassia di associazioni che si raccoglie sotto il nome di terzo settore.

Il volume raccoglie le relazioni presentate al convegno “Le Camere del Lavoro in Emilia- Romagna: ieri e domani”, promosso dalla Cgil di Forlì e dall’Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Forlì-Cesena, con la collaborazione di Clionet-Associazione di ricerca storica e promozione culturale, il 14 aprile 2012. Occasione, la presentazione del lavoro di riordino e di inventariazione dell’Archivio della Camera del Lavoro di Forlì, realizzato in collaborazione con l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (Ibc) della Regione Emilia-Romagna e conservato presso l’Istituto della Resistenza di Forlì.

Indice

Carlo De Maria

Introduzione. La dimensione territoriale del sindacato tra storia e problemi dell’oggi

Antonio Senta

Le Camere del lavoro e le correnti libertarie del sindacalismo: il caso di Bologna 1893-1923

Fabio Montella

L’insediamento territoriale delle Camere del lavoro a Modena e provincia dalle origini a oggi

Mirco Carrattieri

La Camera del lavoro di Reggio Emilia nel Novecento

Matteo Troilo

Le Camere del lavoro di Forlì e Cesena dal XX al XXI secoloi

Sezione fotografica

La Camera del lavoro di Forlì dalla ricostruzione agli anni Ottanta. Una storia per immagini

a cura di Carlo De Maria e Matteo Troilo

Tito Menzani

Il mondo cooperativo e gli istituti camerali

Marzia Maccaferri

Camera del lavoro e sindacato bolognese fra anni Sessanta e Settanta: declino o rinnovamento?

Sante Cruciani

La Cgil e le Camere del lavoro da Giuseppe Di Vittorio a Bruno Trentin

Le principali figure agricole in provincia di Modena

Il mondo agricolo che si è andato definendo a partire dalla fine dell’Ottocento (bonifica, agricoltura capitalista), ha presentato una complessità notevole di forme contrattuali e lavorative. Nella scheda allegata, tratta dal volume di Amedeo Osti Guerrazzi e Claudio Silingardi, Storia del sindacato a Modena 1880-1980 (Roma, Ediesse, 2002) sono descritte le principali figure agricole presenti nel modenese.

COLLEGAMENTI

Myriam Bergamaschi, I sindacati della Cgil 1944-1968

Myriam BergamaschiI sindacati della Cgil 1944-1968. Un dizionarietto

Milano, Guerini e associati, 2007

Questo Dizionario è un lavoro originale, finora mancante nel panorama delle ricerche sui sindacati italiani, che apre prospettive conoscitive e interpretative per molti aspetti inedite. L’opera registra tutti i sindacati aderenti alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro dal 1944 al 1968. Descrive la storia e lo sviluppo di ciascuna delle 277 organizzazioni censite, le linee contrattuali e organizzative e fornisce informazioni sui gruppi dirigenti. La ricerca è stata condotta su materiale archivistico originale e sulla stampa coeva così da fornire un fondamentale strumento conoscitivo basato su fonti di prima mano. E’ la prima guida organica al complesso e vario mondo dei sindacati aderenti alla CGIL, concepita per offrire validi dati e riferimenti agli studiosi e a coloro che operano nei sindacati.

Indice

Introduzione di Stefano Musso

Nota dell’autrice

Ringraziamenti

Abbreviazioni

Confederazione generale italiana del lavoro

I sindacati della Cgil

Indice delle federazioni e dei sindacati

Indice per sigla

Indice cronologico delle organizzazioni sindacali, 1944-1948

Indice cronologico delle organizzazioni sindacali, 1949-1959

Indice cronologico delle organizzazioni sindacali, 1960-1970

Indice cronologico delle organizzazioni cessate

Raggruppamento per affiliazione federale

Classificazione per settore

Indice degli statuti censiti

Indice dei nomi di persona